HMC協働研究「開かれた人文学のための文化資源デジタルプラットフォーム」 稲荷湯長屋修復再生ヴァーチャル・アーカイブ・コンパニオン・サイト

稲荷湯長屋修復再生ヴァーチャル・アーカイブ・コンパニオンサイトにようこそ。

このプロジェクトでは、デジタル技術を使ったオープンな 文化資源プラットフォームの構築に向けた基礎研究を行っています。

プロジェクトの一環として、銭湯を中心とする「地域の生態系」の再生・活性化に取り組む一般社団法人せんとうとまちと協働し、東京都北区滝野川の稲荷湯に隣接する二軒長屋の修復再生プロジェクトのヴァーチャルアーカイブ(以下、VAと略称)とウェブサイトの作成に取り組んできました。

HMC協働プロジェクトによる「稲荷湯長屋VA&コンパニオンサイト」構築は2025年2月をもって終了いたします。しかし、プロジェクト中にも経験した通り、人の暮らしも技術もつねに変化しています。今後、このVAとコンパニオンサイトが滝野川や各地のまちづくりに活用され、新たな取り組みに挑戦する際のヒントになれば幸いです。

2024年12月、せんとうとまちが取り組んで来た「稲荷湯修復再生プロジェクト」がユネスコアジア太平洋文化遺産保全賞の最優秀賞を受賞されたというニュースが届きました。おめでとうございます!

稲荷湯長屋修復再生ヴァーチャル・アーカイブへのリンクはこちら

稲荷湯長屋修復再生VAの発端と作業プロセス(中村雄祐)

稲荷湯修復再生VAは、日本の伝統的な建築物の修復を起点に「印刷技術とデジタル技術をどのように組み合わせて地域生態系の再生と活性化を支援するか」という課題に取り組むアクションリサーチプロジェクトです。

今回、このVA作成の出発点となったのは、せんとうとまちが2019年から取り組んできた長屋の修復再生工事の膨大な数の写真と記録です。その全容は、修復再生工事の詳細はもちろん稲荷湯や滝野川界隈の歴史も盛り込まれた「稲荷湯修復再生プロジェクト」報告書(日英、全編カラー95ページ、2024年6月発行)に記されています。

私たちは、報告書と合わせて、工事の写真や解説を配置したVR空間を構築できれば、修復再生の過程をより多くの人々が共有し、さらには同じような志を持つ人々にとっても貴重な示唆を与えてくれるヴァーチャル・アーカイブ(VA)を作れるのではないか、と考えました。というのも、VRの商用サービスはすでに幅広く展開しており、専門知識が乏しいエンドユーザーでも様々なVRのアイデアを試せるような環境が整いつつあるからです。

実際、VRの魅力は、光、音、奥行き、動きなどを、現実世界ではあり得ないほど自由にデザインできる点にあります。それは従来の学術研究を支えてきたモノクロを基調とする印刷ページの手触りや静謐な見た目とは大きく異なっており、新たな学術研究、その表現への挑戦の機会にもなっています。そして、幸いなことに、クラスター株式会社より、研究活動としてそのサービスを無償提供いただけることになりました。

作業は、2023年夏の長屋の3Dスキャンから始まりました。続くVA構築には、アーカイブズ学、建築学、人文情報学、文化資源学など多様な分野を研究する大学院生が参加してくれました。また、ワールド作成は、すでにVRを使ったまちづくりの豊富な実績があるVRアーティスト、熊猫土竜(ぱんだもぐら)さんが担当してくださいました。

多くのメンバーにとって本格的なVAの作成は初めての経験でした。しかし、写真と解説の配置が進むにつれて、次第に3D空間にも慣れてきて、新しい表現のアイデアも産まれるようになりました。その結果、ところどころにVRならではの遊び心も盛り込んだ楽しいVAが出来上がりました。また、稲荷湯長屋修復再生プロジェクトの挑戦を日本を超えて広く共有してもらえるよう、日英二言語でVAを構築することにしました。

その一方、VA構築の経験を通じて、私たちは印刷本、ウェブサイト、VRが、それぞれ他のメディアでは代替困難な魅力を持つことを改めて実感するようにもなりました。この気づきを踏まえて、ウェブサイトならではのマルチモーダル、インタラクティブなデザインを重視して作ったのがこのコンパニオンサイトです。このサイトには、VAよりも多くのお勧め本リストも載せてあります。

VA作成も終盤に入った2024年、夏、せんとうとまちより稲荷湯周辺の建物が解体されるという連絡がありました。町は生まれ変わっていくものですが、現在の稲荷湯周辺のたたずまいもできる限り記録に残しておきたいものです。すると、幸いにも、東京ケーブルネットワーク株式会社のご好意により、最新のデジタル機材を試す機会を得ることができました。そこで、今回の稲荷湯長屋VA構築の範囲は超えますが、将来の活用に向けて、8月末に周辺道路のデジタルスキャニングを実施しました。

以下に、主な作業、成果、課題を各項目ごとに示します。

主な作業・成果・課題

ワールド(熊猫土竜)

まずは3Dスキャンを用いて実空間をCGに落とし込み、そこから寸法に沿ってCGオブジェクトをリビルディングしました。当初はデフォルメをメインに考えていましたが、実際の場所に流れる空気感や素材へのこだわり、職人の技術を目にして、できるだけ現物を残す方針に変更しました。通常、壁や柱などの同じ種類のものには一つのテクスチャを使いまわし、無駄なメモリの使用を抑えますが、今回は極力オリジナルのままのテクスチャを使用し、柱や壁の持つ個々の表情を大切にしました。

clusterでのワールド制作は、専用のSDKであるCCK(Cluster Creator Kit)を使用し、ゲームエンジンであるUnityで実施しています。UI表示のギミックなど、これまでの経験以上の新しい試みは行っていませんが、建築やアーカイブの視点から追加される要素はこれまでにない視点であり、一つの空間に別の顔を持たせる取り組みは非常に勉強になりました。

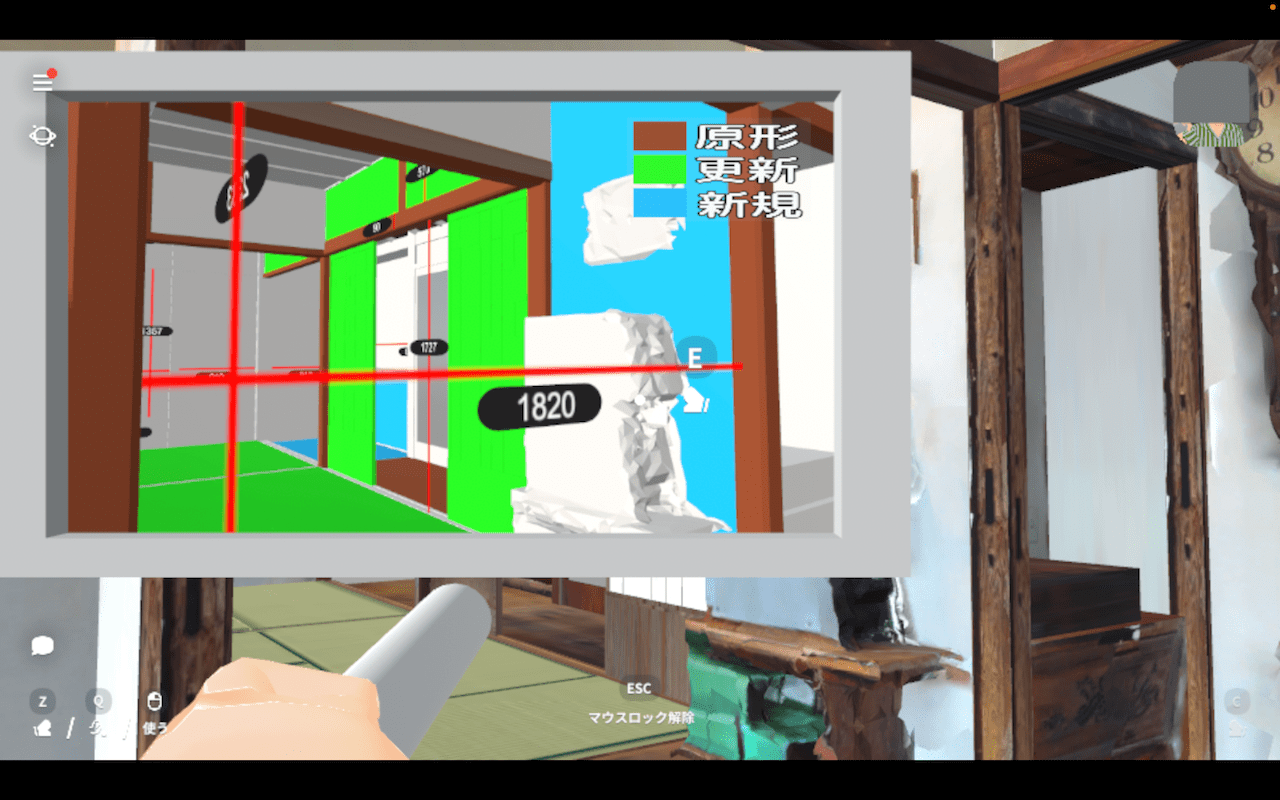

一つの課題は、通常のメタバースでは意識しない「実寸との関係性」でした。一つにはアバターの平均身長が低いこと、もう一つには三人称視点の存在があります。HMD使用時を除き、メタバースではFPV(一人称視点)よりもTPV(三人称視点)で使用するユーザーが多く、三人称視点はアバターを斜め後ろから見るため、その分の余白が必要です。実寸にすると内容が見えづらく、特に今回は天井も低めだったため、TPV時に操作しづらいことを考慮して実寸の1.2倍に設定しました。一方で、建築学の観点からは正確な寸法が重要であるため、このギャップは一つの課題となりました。本取り組みでは「レイヤービュー」にON/OFF可能な寸法表記を設けることで、この課題に対する一定の解決を図っています。

なお、建築学的観点に立ったワールド構築のさらなる詳細については、修復再生セクションを参照してください。

修復再生(渡邊勢士・藤本貴子)

今回の修復再生とヴァーチャル・アーカイブの作成は、それぞれ別の主体によって行われています。修復再生およびその際の記録は一般社団法人せんとうとまちが担当し、ヴァーチャル・アーカイブの作成は本プロジェクトが実施しました。ここでは、修復再生を行いながらヴァーチャル・アーカイブを作成する方のために、アーカイブ作成に関わる両者の作業工程や重要事項をご紹介します。

まず、修復再生においては、文字媒体や写真媒体での記録が主な作業であり、非常に重要な工程となります。今回の文字媒体については、修復に関して外部助成を受けている関係上、多くの修復内容やその過程を記録し、報告書としてまとめていたため、本プロジェクトでは、この報告書を基に3D作成時のキャプションを作成しました。写真についても、写真家に依頼したものや各メンバーが作業中に撮影した記録が多くありました。写真家による写真では「修復前」「修復中」「修復後」といった広角の定点撮影を行い、その変化を視覚的に確認できる有効な資料となりました。特に修復前や修復中の記録は、その時々でしか撮影できないため、可能な限り多く記録することが重要です。

記録時の注意点として、写真が大量にある場合は「どこで撮影したものか」「いつ撮影したものか」「誰が撮影したものか」をこまめに整理しておくことで、3D作成時に写真をスムーズに活用できるようになります。

次に、ヴァーチャル・アーカイブ作成において行った主な作業は以下の通りです。

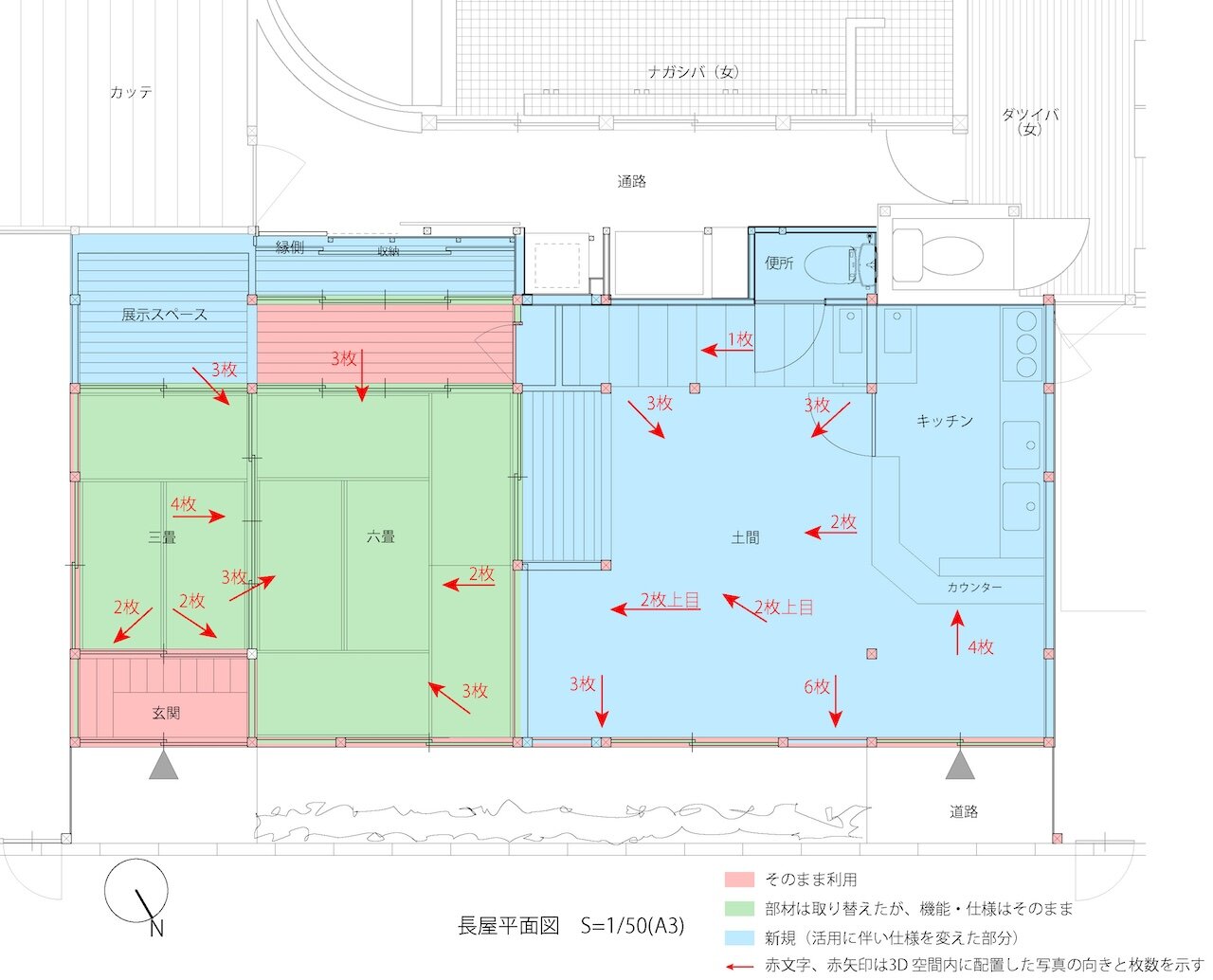

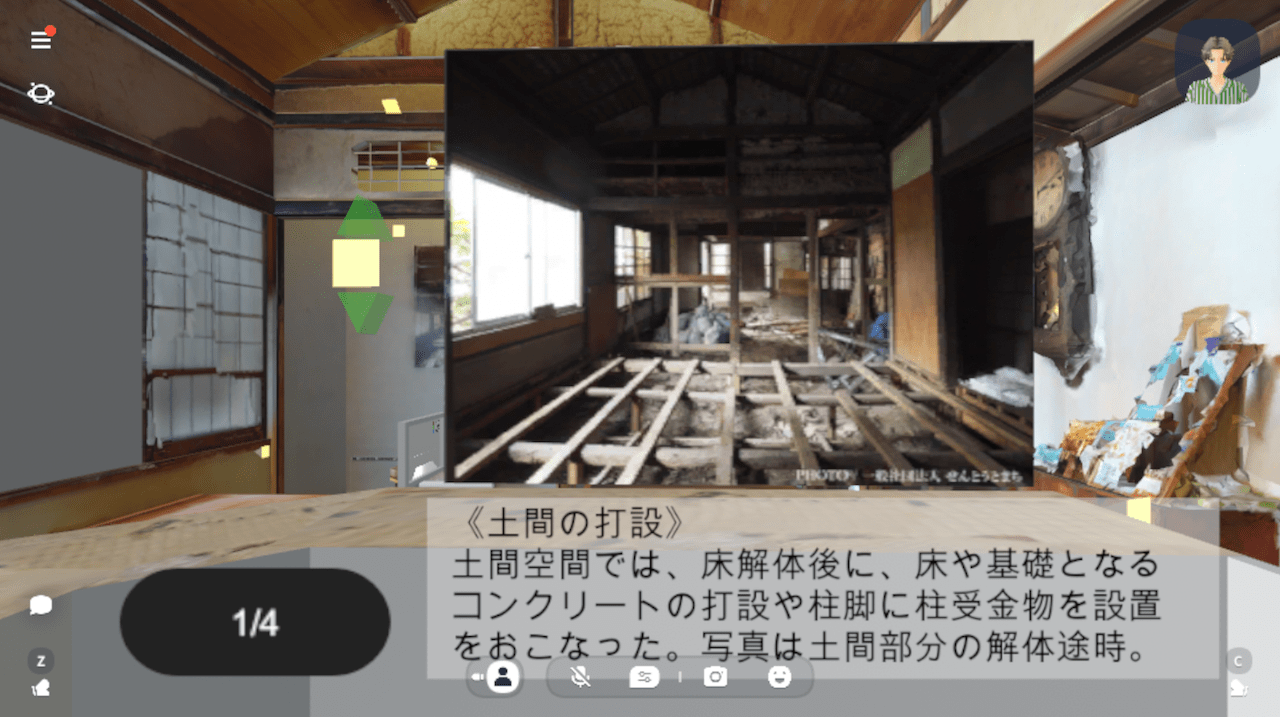

1)完成したワールド内に、修復前から修復後の変化がわかるよう、定点写真や作業中の写真を配置しました。配置する際には、数多く撮影した写真の中から新旧の変化や伝えたいことがわかりやすいものを選びつつ、配置方向に配慮し配置しました。今回は写真配置が多くなったため、アイコンにアクションを設定し、アイコンをクリックすると写真が表示されるギミックを作成・利用しました。また、アイコンは視覚方向に合わせて四角錐の形状にし、方向を示す工夫を施しました。また、写真は片面だけから見えるようにし、混乱を招かないよう配慮しました。さらに、写真にはあらかじめクレジットを挿入し、著作の所在を明示しました。

ワールド内に配置された画像の画角と枚数

一人称視点によるワールド内部の様子

2)写真のキャプション作成を行いました。今回は報告書があったため、大半の文章は報告書から抜粋し、再構成しました。構成の際には、UIで表示される文字数を40-60文字程度(二、三行程度)に制限し、読みやすい文章を作成しました。また、どのような工程であるかがすぐにわかるよう、一行目に《工程名》を記載して理解しやすいものにしました。また、文章については、あらかじめ誰に向けた説明であるかを設定し、今回は建築関係者や建築学生でも容易に理解できるよう、平易な表現で構成しました。

画像に対するキャプションの表示

3)建物の材料の新旧が色分けされている「レイヤービューアー」というギミックを活用し、空間内の「原型」「更新」「新規」と材の利活用による新旧の違いで三つに色分けを行い、3D空間内を移動しながら、どの材料がそのまま利用されて、どの材料が差し替えられたのか、新たに作られたのかを明示できるように工夫しました。さらにアクションを起こすことで大枠の柱間や天井高などの寸法が表示されるようにギミックを組み、3D空間内でもその寸法が一見してわかるようにしました。

レイヤービューアーの利用イメージ

最後に一点お断りを入れておくと、今回使用したclusterではアバターのサイズ設定ができないことなどから、多少実空間での空間の大きさと感覚がずれてしまうという問題が発生しました。それに対しては、今回はレイヤービュー内でのスケール表示や、指矩の設置、平面図の配置などによって多少なりとも、その差異がなくなるよう努めました。

今後は、可能であるのならば、この差異がなくなるように作成できれば、建築教育に一層の貢献が期待できると考えています。

環境音(関慎太朗)

Head Mounted Display(HMD)を装着してVR空間に入り込むというというメディア体験は私たちが普段生活している4次元の時空間に対する認知の動員によって経験されます。2次元の写真から音が聞こえてこないことは誰にとっても当然の事として理解されていますが、私たちが普段経験している生活において全く音のしない環境は、特別に用意された無響室などを除けば、存在しないと言って過言ではないでしょう。完成した初期の3Dモデルを確認すると、特にHMDを装着した3次元空間の認知において、空間を満たす音の不在は当初想定していたよりも大きな違和感として経験されることが明らかになりました。環境音の配置に関する検討はこの違和感をきっかけにスタートしました。

仮想空間における没入とサウンド

VRをはじめとする没入型コンテンツにおけるキーフレーズとして"perceptual illusion of nonmediation"という言葉が存在します。マシュー・ロンバートとテレサ・ディットンが「臨場感(presence)」の定義として1997年に提示したこのフレーズは、「そこにいる」という感覚がディスプレイをはじめとするメディアの不在を錯覚した状態として位置づけられうることを鮮やかに指摘しています。ほぼ時を同じくして、ジェイ・ボルターやドナルド・ノーマンもUIデザインやメディアアートの文脈における「メディアの透明性」に関する議論を展開していますが、現在のオンライン会議システムによる遠隔コミュニケーションやVRの普及をまるで予見していたかのようなマシューらによる指摘は、今もなお示唆に富むものとして参照され続けています。第一次VRブームを経験した1990年代から現在に至るまで、VR技術はこの"perceptual illusion of nonmediation"の追求を1つの軸として展開してきたと言えます。

このような仮想空間のイリュージョンにおいて、音の持つ解像度が視覚に比べて相対的に低いことは残念ながら否定しがたい事実でしょう。しかし、音は空間に対する"分解能"という点で視覚に劣る一方、周囲に広がる空間"全体"から"同時"に情報を得ることができるという点において、視覚的に提示することの困難な情報をより直感的に提供することができます(Larsson et al., 2007)。映画を素材とした視聴覚論で知られるミシェル・シオンは映画の音を(1)インの音(フレーム内の音)、(2)フレーム外の音、(3)オフの音、と類型化しましたが、仮想空間においても視野角の内外で鳴る音が視覚情報を補完し、「何かが起こっている」感覚をユーザーに想起させることができるのです。この文章を読んでいる時も背後や頭上で音がすれば、そこで"何かが起きた"ことに気が付くように、聞くことによってもたらされる情報は視覚的な情報によっては仲介し得ない無方向性と同時性を兼ね備えており、仮想空間への没入をもたらす上では視覚のみならず聴覚によるアプローチも非常に重要視されています。

本プロジェクトにおけるサウンドの位置づけ

3D空間に配置される音としては、環境音とBGMという2つの方向性が検討の対象となりました。BGMは空間の演出として大きな効果をもたらす場合もありますが、今回のプロジェクトでは「地域の生態系」の仮想的再現の一環として、実際に長屋周辺で録音された音源を元に再構成された環境音の設置を行っています。また、録音および編集機材として特別なものを利用するのではなく、手近なスマートフォン(iPhone)や無料で利用可能なフリーソフトウェア(Audacity)で完結させています。より良いマイクや編集ソフトウェアを用いれば、より高いクオリティの音源を制作することができるかもしれませんが、本プロジェクトにおけるメインコンテンツは3Dスキャンされた長屋とその修復プロセスの記録であり、音に関しては可能な限り低コストな実装を実現しました。

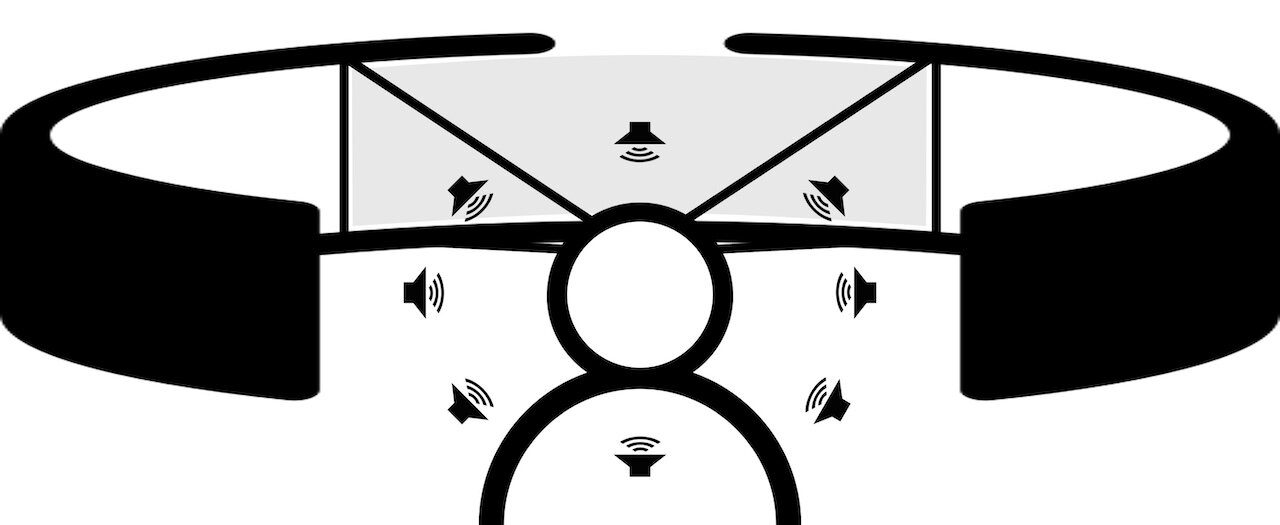

視野角に限定される視覚・あるゆる方向から鳴る音

入室音について

ワールド入室時に聞こえる音は、実際に長屋の引き戸を開け閉めして収録した音を利用しています。iPhoneで収録した音源に含まれていた低音域をカットし、ガラスの入った木製フレームの引き戸から出る音にフォーカスを当てています。扉が開くと、入室を暗示する足音が4歩分聞こえてきますが、これも実際に長屋の引き戸を開けて土間に足を踏み入れる際の音を収録したものを利用しています。

入室音(加工前):

入室音(加工後):

室内環境音について

3Dモデルには2種類の音が配置されています。

道路に面した入口側には、実際に長屋周辺で収録した外の音を編集して配置しています。冷蔵庫のコンプレッサーが出すノイズなど一定程度の騒音を取り除き、子どもの声や自転車の走行音など、特徴的な音を抽出した上で、背景音と重ねる処理を加えています。実際の処理自体はAudacityに搭載されている「ノイズ除去」の機能を用いた簡易的なものです。

長屋の奥、銭湯側に面した壁側では壁越しに聞こえる銭湯の音を使用しています。こちらも実際に長屋の室内で収録した音源を利用しており、水の流れる音を背景に、時折風呂桶のぶつかる音など特徴的な音が聞こえてきます。

ワールド内に配置される音源の位置

いずれもモノラル音源を用いていますが、3次元空間内に配置されることで音に方向が発生します。3D空間内部における音源はモデルの外部に設置され、そこから減衰しつつ一定範囲を同心円状に広がるようになっています。壁からの反響などは考慮されていないため、実際の長屋における音響特性が再現されているとは言えませんが、空間内におけるアバターの向きと音の聞こえてくる方向が連動することになるため、特にHMDを装着した際には方向に関するよりリアルな感覚を提供することができます。

いずれの音も、それ自体が重要な情報を持っているわけではなく、知識や記録を伝えるメディアとして機能しているとは言い難いでしょう。それどころか、聞いただけではそれが何の音なのかということすら判然としないかもしれません。場合によっては、鳴っていることが意識されないことすらあるでしょう。しかし、本プロジェクトにおける音の役割として重要なのは、3次元空間の認知において私たちが普段無意識的に動員している聴覚情報をVR空間内でも提供することにより、現実とVR空間の間に存在する認知の不一致を部分的にでも解消することです。したがって、ある意味、鳴っていることすら意識されずに耳に入るということこそが重要なのかもしれません。また、音という時系列メディアを配置することによって、実際の長屋空間に流れる「時間」的な感覚、すなわち「何かが起こっている」気配がVR上でも再現されることになります。これによって、HMDというメディアの透明化にも一定程度貢献することができています。

本プロジェクトの視覚的情報は長屋の内部で完結しています。一方、そこで聞こえてくる音については長屋の内部に閉じたものではなく、長屋を包摂する町や地域、人々といった広がりと緩やかに繋がっています。実際に長屋周辺で収録されたある種の生活音によって構成された本プロジェクトの音空間は、正確性および再現性の面では3Dモデルのような「現実の写し」と異なる水準にあると言わざるを得ませんが、現実空間が持つ時間の流れや長屋を取り巻く空間の持つコンテクストを伝える手段として、一定程度の役割を果たしていると言えるでしょう。長屋はけっして独立した存在ではなく、「地域の生態系」の一部として有機的な繋がりを持ってるということを聴覚メディアの導入によって強調できればと思います。

[参考文献]

- Lombard, Marlize, and Ditton, Theresa, 1997, "At the heart of it all: the concept of presence," Journal of Computer-Mediated Communication, 3:JCMC321, doi: 10.1111/j.1083-6101.1997.tb00072.x.

- Larsson, Pontus, Väljamäe, Aleksander, Västfjäll, Daniel, Tajadura-Jiménez, Ana, and Kleiner, Mendel, 2010, "Auditory-induced presence in mixed reality environments and related technology," In The Engineering of Mixed Reality Systems, Emmanuel Dubois, Philip Gray and Laurence Nigay (eds), Springer, London, 143-163, doi: 10.1007/978-1-84882-733-2_8.

- Chion, Michel, 1985, Le Son au Cinéma, Editions de l'Étoile. = 1993, 川竹英克・J. ピノン, 『映画にとって音とはなにか』, 勁草書房.

Bolter, Jay David and Diane Gromala, 2003, Windows and Mirrors: Interaction Design, Digital Art, and the Myth of Transparency, Cambridge, Mass., MIT Press. = 2007, 田畑暁生, 『メディアは透明になるべきか』, NTT出版. - Norman, Donald A., 1999, The Invisible Computer: Why Good Products Can Fail, the Personal Computer is So Complex, and Information Appliances are the Solution, Cambridge, Mass., MIT Press. = 2000, 安村通晃・岡本明・伊賀聡一郎, 『パソコンを隠せ、アナログ発想でいこう!――複雑さに別れを告げ,"情報アプライアンス"へ』, 新潮社.

書籍(強谷幸平)

既に冒頭でも触れられているとおり、本VAは東京大学ヒューマニティーズセンター(以下HMC)協働プロジェクトの一環として制作されています。VAを通して建築の修復再生に関する情報を発信する上で、従来型の情報メディアである書籍はどのようにVRの空間に組み込めるのか。今回はそのような観点から、長屋のVR空間を利用した関連書籍の紹介を行うことになりました。意外なことに、今回調べた範囲では同様の試みが見当たらず、その結果としてVRの特性を踏まえた情報の配置・表示方法をめぐる課題と可能性だけでなく、そもそもVR空間に書籍を再現すること、またそのための情報の取得・利用にまつわる基本的な問題点を確認することにもなりました。以下では、同様の取り組みの今後の参考になることを意図し、今回の作業の流れと主なトピックを紹介します。

書籍リストの作成、書影の取得

VAに表示する書籍について、まず書籍リストを作成しました。今回は「稲荷湯長屋の修復再生」との関連から、①銭湯、②歴史的建造物の修復再生、③都市の生活文化、④都市の歴史という4つのトピックについてリストを作ることにしたので、「銭湯」「まちづくり、リノベーション」「社会史、文化史」「都市史、建築史」の4分類について、社会学と文化遺産研究を専門とする筆者(強谷)が基本リストを作成して文献を挙げ、さらにせんとうとまちの栗生、三文字、渡邊に協力を依頼し、候補を募りました。後に分類名はVR空間内での視認性を考慮して短縮し、「銭湯」「まちづくり」「生活」「歴史」へと改めました。

書影の取得・利用にあたっては、権利上の問題に対応する必要があります。ここで書影に関する著作権の規定を確認すると、書影に個性が表現されていれば創作性が認められ、著作物に該当するとされています。その場合、SNS等インターネットへのアップロードは「複製」および「公衆送信」に該当し、著作権者の許諾が必要となります[1]。実際には出版各社によって対応が分かれ、書誌情報の表示、画像のトリミング等の加工を行わないこと、出版社への見本の郵送やURLの通知などの利用条件を満たすことで、無許諾での利用を認めているところが多いようです[2]。

したがって、書籍それぞれについて出版社へのURL通知や許諾申請が必要になる可能性もあるため、今回は国立国会図書館の書影APIを利用することにしました。国会図書館のウェブサイトで利用されている書影データは出版情報登録センター(JPRO)より提供されており、非営利であれば申請不要と明示されているためです[3]。国立国会図書館の書影APIで提供されていない書影については個別の対応が必要となる可能性があり、今回は出版社ウェブサイトの書影データや実物の書籍カバーのスキャンデータの利用は行わないことにしました。

VR空間内での書籍の利用と権利問題

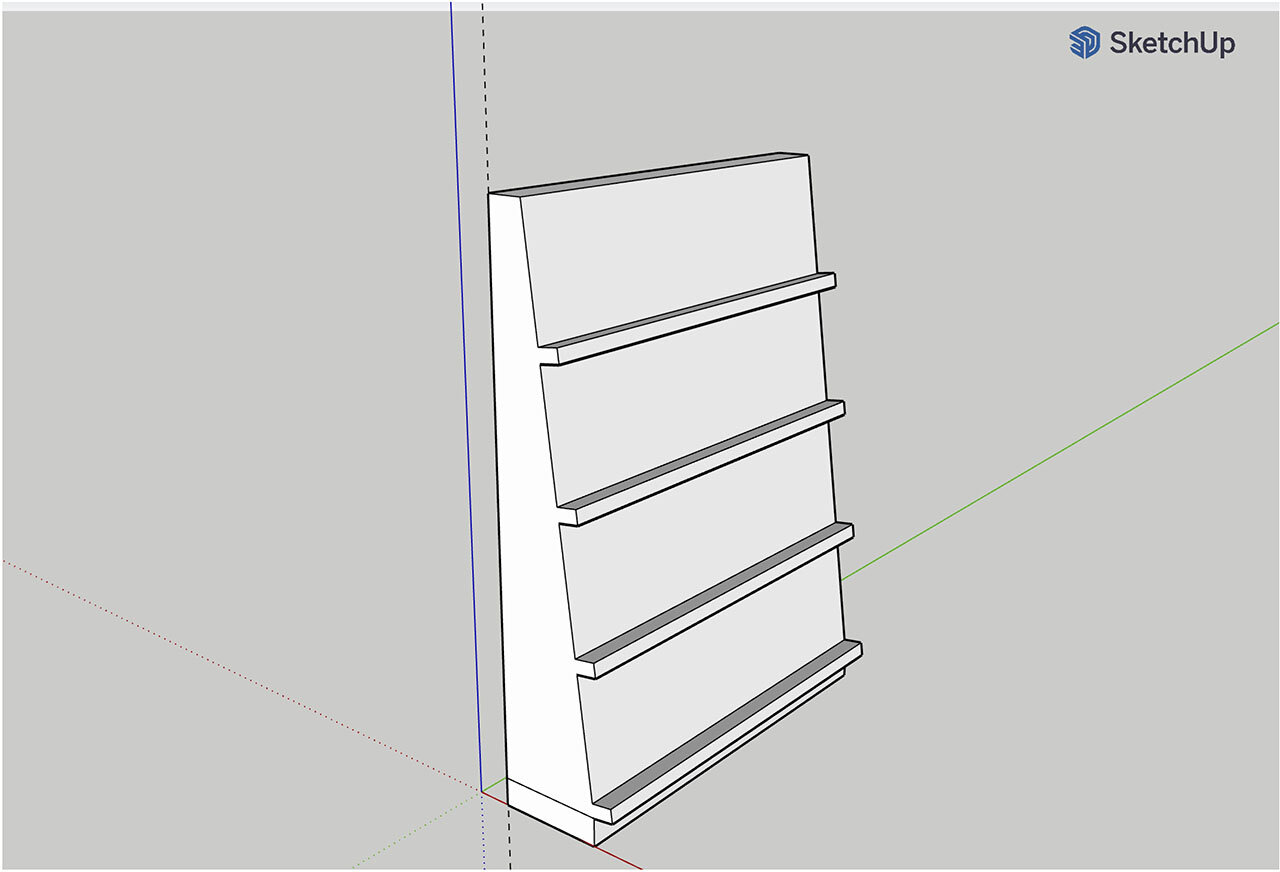

当初の構想では、VR長屋の室内に4段の棚があるマガジンラック風のオブジェクトを設置し、書籍情報を表示する予定でした。ラックにはランダムに書影が表示され、各段を選択すると4分類ごとの書影と書誌情報の一覧がUI上に表示され、個別の書籍を選択すると国立国会図書館の該当書籍のウェブページに移動できるというユーザー体験を想定していました。しかし、この形式は以下の3点の理由から変更を余儀なくされました。

試作したマガジンラックの3Dモデルのイメージ

一つ目はリンクの問題です。HMCのプロジェクトとして非営利が条件だったため、当初から新古書籍の通販サイトへのリンクは想定していませんでしたが、作業を進める中で仕様上外部リンク自体が設置できないことが判明しました。そこで、作成した書籍リストとリンクはHMCのコンパニオンサイトで公開し、VA内では書影データがある書籍情報の表示に留めることにしました。

次に、現実の書棚の再現というコンセプトが再検討されました。筆者がClusterの操作に慣れ、書籍のオブジェクトの試作品を用いた検討が進む中で、VR空間ならではの手法を前面に押し出す必要が認識されました。そこで、分類ごとに代表的な本の外観を再現したオブジェクトを長屋内に配置して書籍一覧の入口とする案が出ましたが、次に述べる理由からこれも不採用となりました。

書籍オブジェクト設置の事前案

最後に問題となったのは、著作権をはじめとする権利問題です。書影利用に関する問題は既に確認しましたが、ここで問題となったのは、3Dデータのオブジェクトとして本を再現する際の書影を含む元デザインの利用です。先行事例を探したところ、芸術品や建築物の3Dスキャンデータ化に関する議論は見つかりましたが[4][5]、本の外観の3Dデータ化に関する事例は見つかりませんでした。そこで今回は、紙を束ねた本の立体としての形状の再現とブックカバーのデザインの利用という二項目に分けて検討を行いました。前者については大量生産される実用品の形状として捉えることができ、工業製品の意匠としてのデザイン(意匠法)や創作性を有する著作物(著作権法)に該当しない限りは問題ないと判断しました[6]。後者のブックカバーについては、3Dオブジェクト化に当たって表紙(書影)にくわえ背表紙・裏表紙も利用するため、ブックカバー全体としてデザインの利用許諾を改めて得る必要があると判断しました。以上の理由から、ブックカバー全体のスキャンデータの利用、または書影APIのような表紙データに創作あるいは再現の背表紙・裏表紙を付加して利用する手法は、問題が生じる余地があるということで見送られました。

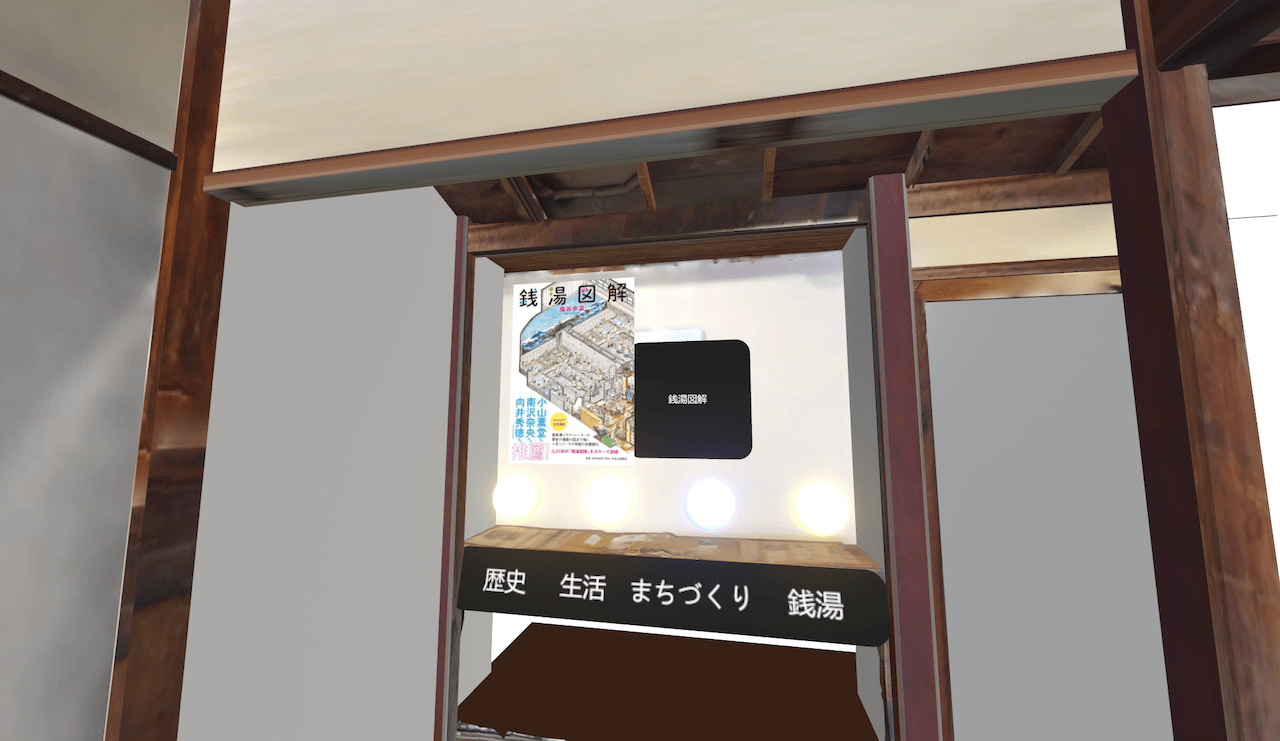

最終的なアプローチ

これらの検討を経て、最終的に次の二つの施策が実現しました。一つ目は、VR空間内に書影と書誌情報をポスターのように表示するというものです。書影をポスターサイズで壁に表示することで視認性を高め、ボタン操作で瞬時に切り替えられるようにしたことで、VRの特性を生かしつつインテリア的に空間に馴染ませることができました。表示場所は実際の長屋で書籍や写真が展示されている座敷の奥の壁面とし、浮遊・発光している4つのボタンを押すと、それぞれに対応する書影とタイトルが表示され、ボタンを押し続けることで表示が他の本にランダムに切り替わります。

書影配置の最終採用案

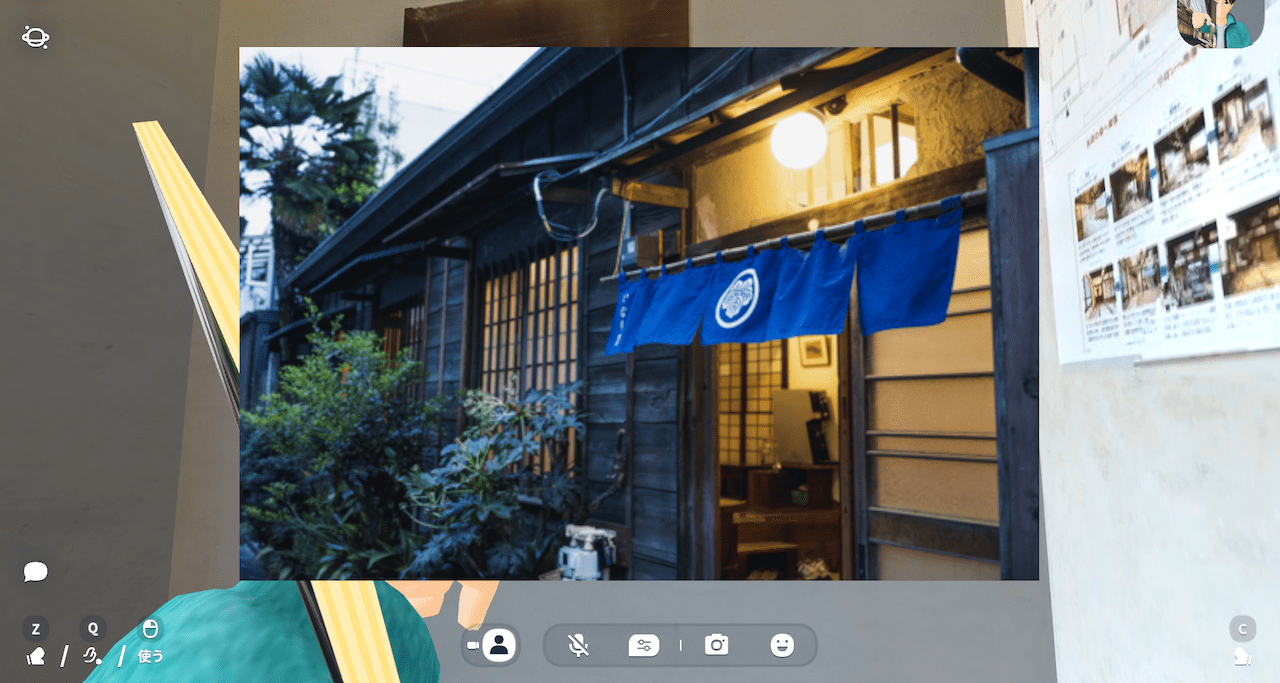

二つ目は、『稲荷湯修復再生プロジェクト 報告書』のオブジェクト化です。著作権者であるせんとうとまちの許可を得て表紙データを利用したオブジェクトを作成し、報告書の中から長屋の外観や内観、サードプレイス的利用の実態が分かる写真を選び出し、オブジェクトを手に取ると写真がUI上に表示されるようにしました。これはVR空間内にモノとしての書籍を再現して活用する試みであり、なおかつ報告書のうち保存修復に関する情報を主に扱うVAの中で、補足的な情報を伝達する役割を持たせたものです。

『稲荷湯修復再生プロジェクト 報告書』の表示イメージ

3Dオブジェクトとして配置された『稲荷湯修復再生プロジェクト 報告書』

総括

今回の経験から得られた知見として、まずオブジェクトや表示機能の企画・実装過程では、目的の明確さ、情報の特性、技術的な実現可能性の把握が一貫して重要でした。今回は筆者がVR空間の特徴や技術的側面に疎かったこともあり、実際の構築を担当した熊猫土竜や他のメンバーとの間で作業を進めながら認識や手法の擦り合わせを行いましたが、やはり企画者側がVRの利用や実装について一定の経験と知識を有することが望ましいでしょう。

次に、VR空間内で本の再現を試みる過程で、表紙カバーのデザインの利用に関するガイドラインが明確でないことが明らかになりました。それは、書影にとどまらない表紙カバー全体の利用や、その3Dオブジェクトへの貼り付けという利用方法について権利上の懸念が解消できず、当初の構想が変更を迫られた今回の過程によく表れています。今後は書籍の外観や形状の利用についても分かり易い形で基準が明示されることを期待します。

VR空間には現実の物理法則を超越したギミックの面白さと可能性がある一方で、データの利用には現実同様に権利面の問題をクリアする必要があります。基準や制度の整備も含め、人文学とVRの相乗効果を追求する余地はまだ大きいと感じました。

[参考文献]

[1]澤田将史(2023)「図書館における書影等の利用」『情報の科学と技術』73(8), 346-352.

[2]岩波書店「よくあるお問い合わせ 書影(表紙画像)のご利用」(最終閲覧日:2024年10月13日)

[3]国立国会図書館サーチ「17.APIのご利用について」(最終閲覧日:2024年10月13日)

[4]五常総合法律事務所(2017)「クローン文化財と3Dデータの著作権」(最終閲覧日:2024年10月14日)

[5]関真也法律事務所(2022)「【メタバースの法律《著作権×クリエイターエコノミー》】他人の作品を3Dスキャンしたデータをメタバースで販売することは許されるのか?」(最終閲覧日:2024年10月14日)

[6]慶應義塾大学SFC研究所ファブ地球社会コンソーシアム(2015)「WG2「3Dデータ流通とコンテンツ創造」 2015 年度報告書 3Dデータをめぐる権利とビジネスモデル」(最終閲覧日:2024年10月14日)

お勧め本リスト

江戸東京の都市組織に挑む:上野 本郷 谷中 根津 下谷 、2019、法政大学江戸東京研究センターほか 編著、彰国社

江戸東京の都市組織に挑む:上野 本郷 谷中 根津 下谷 、2019、法政大学江戸東京研究センターほか 編著、彰国社 水都としての東京とヴェネツィア:過去の記憶と未来への展望 、2022、法政大学江戸東京研究センター 編、法政大学出版局

水都としての東京とヴェネツィア:過去の記憶と未来への展望 、2022、法政大学江戸東京研究センター 編、法政大学出版局 建築をつくるとは、:自ら手を動かす12人の仕事 、2024、河野直ほか 編著、学芸出版社

建築をつくるとは、:自ら手を動かす12人の仕事 、2024、河野直ほか 編著、学芸出版社 中村達太郎 日本建築辞彙〔新訂〕 、2011、太田博太郎・稲垣栄三 編、中央公論美術出版

中村達太郎 日本建築辞彙〔新訂〕 、2011、太田博太郎・稲垣栄三 編、中央公論美術出版 東京わが残像 1948-1964 、2017、田沼武能、クレヴィス

東京わが残像 1948-1964 、2017、田沼武能、クレヴィス-

明治の東京計画 、2004、藤森照信、岩波書店

明治の東京計画 、2004、藤森照信、岩波書店  江戸・東京の都市史:近代移行期の都市・建築・社会 、2014、松山恵、東京大学出版会

江戸・東京の都市史:近代移行期の都市・建築・社会 、2014、松山恵、東京大学出版会 建築探偵術入門 新装版 、2014、東京建築探偵団、文藝春秋

建築探偵術入門 新装版 、2014、東京建築探偵団、文藝春秋 みる・よむ・あるく東京の歴史 7 、2019、池享ほか 編、吉川弘文館

みる・よむ・あるく東京の歴史 7 、2019、池享ほか 編、吉川弘文館 地形で見る江戸・東京発展史 、2022、鈴木浩三、筑摩書房

地形で見る江戸・東京発展史 、2022、鈴木浩三、筑摩書房 東京史:七つのテーマで巨大都市を読み解く 、2023、源川真希、筑摩書房

東京史:七つのテーマで巨大都市を読み解く 、2023、源川真希、筑摩書房 定点写真で見る東京今昔 、2024、鷹野晃、光文社

定点写真で見る東京今昔 、2024、鷹野晃、光文社 建築の絵本 東京のまちづくり : 近代都市はどうしてつくられたか 、1986、藤森照信・小澤尚、彰国社

建築の絵本 東京のまちづくり : 近代都市はどうしてつくられたか 、1986、藤森照信・小澤尚、彰国社- 東京の空間人類学 、1992、陣内秀信、筑摩書房

- 日本の都市空間 、1984、都市デザイン研究体、彰国社

- 建築の多様性と対立性 、1982、R.ヴェンチューリ 著・伊藤公文 訳、鹿島出版会

- 見えがくれする都市 、1980、槙文彦ほか 他、鹿島出版会

- 東京都市計画物語 、2001、越澤明、筑摩書房

- 東京の原風景 、1979、川添登、日本放送出版協会

- 民家のみかた調べかた 、1967、太田博太郎 編・文化財保護委員会 監修、第一法規出版

- 古建築調査ハンドブック 、2021、山岸常人・岸泰子・登谷伸宏、勉誠社

- 東京建築遺産さんぽ 、2019、大内田史郎 著・傍島利浩 写真、エクスナレッジ

- 世界の都市の物語12 東京 、1992、陣内秀信、文芸春秋

楽しい縮小社会:「小さな日本」でいいじゃないか、2017、森まゆみ・松久寛、筑摩書房

楽しい縮小社会:「小さな日本」でいいじゃないか、2017、森まゆみ・松久寛、筑摩書房 落語がつくる<江戸東京>、2023、田中優子 編、岩波書店

落語がつくる<江戸東京>、2023、田中優子 編、岩波書店 絶滅危惧個人商店、2024、井上理津子、筑摩書房

絶滅危惧個人商店、2024、井上理津子、筑摩書房 東京の生活史、2021、岸政彦 編、筑摩書房

東京の生活史、2021、岸政彦 編、筑摩書房 新・江戸東京研究の世界、2023、法政大学江戸東京研究センター 編、法政大学出版局

新・江戸東京研究の世界、2023、法政大学江戸東京研究センター 編、法政大学出版局 もんじゃの社会史:東京・月島の近・現代の変容、2009、武田尚子、青弓社

もんじゃの社会史:東京・月島の近・現代の変容、2009、武田尚子、青弓社 趣都の誕生:萌える都市アキハバラ、増補版、2008、森川嘉一郎、幻冬舎

趣都の誕生:萌える都市アキハバラ、増補版、2008、森川嘉一郎、幻冬舎 盛り場はヤミ市から生まれた 増補版、2016、橋本健二・初田香成 編著、青弓社

盛り場はヤミ市から生まれた 増補版、2016、橋本健二・初田香成 編著、青弓社 浅草公園凌雲閣十二階 : 失われた〈高さ〉の歴史社会学、2016、佐藤健二、弘文堂

浅草公園凌雲閣十二階 : 失われた〈高さ〉の歴史社会学、2016、佐藤健二、弘文堂 まちあるき文化考 : 交叉する〈都市〉と〈物語〉、2019、渡辺裕、春秋社

まちあるき文化考 : 交叉する〈都市〉と〈物語〉、2019、渡辺裕、春秋社 東京裏返し:社会学的街歩きガイド、2020、吉見俊哉、集英社

東京裏返し:社会学的街歩きガイド、2020、吉見俊哉、集英社 東京ヴァナキュラー : モニュメントなき都市の歴史と記憶、2021、ジョルダン・サンド(池田真歩 訳)、新曜社

東京ヴァナキュラー : モニュメントなき都市の歴史と記憶、2021、ジョルダン・サンド(池田真歩 訳)、新曜社 神田神保町書肆街考、2022、鹿島茂、筑摩書房

神田神保町書肆街考、2022、鹿島茂、筑摩書房- 都市空間のなかの文学、1982、前田愛、筑摩書房

- 「民都」大阪対「帝都」東京 : 思想としての関西私鉄、1998、原武史、講談社

- 路上観察学入門、1986、赤瀬川原平ほか 編、筑摩書房

- 都市民俗学 : 都市のフォークソサエティー、1990、小林忠雄、名著出版

- 荷風随筆集. 上、日和下駄 : 他16篇、1986、永井荷風 著・野口冨士男 編、岩波書店

- 新編東京繁昌記、1993、木村荘八、岩波書店

- 広告都市・東京 : その誕生と死、増補、2011、北田暁大、筑摩書房

- 東京遺産:保存から再生・活用へ

、2003、森まゆみ、岩波書店

、2003、森まゆみ、岩波書店 - 都市再生・街づくり学:大阪発・民主導の実践

、2008、大阪市街地再開発促進協議会 編、創元社

、2008、大阪市街地再開発促進協議会 編、創元社 - アメリカ大都市の死と生 新版

、2010、ジェイン・ジェイコブズ(山形浩生 訳)、鹿島出版会

、2010、ジェイン・ジェイコブズ(山形浩生 訳)、鹿島出版会 - 〈鞆の浦〉の歴史保存とまちづくり:環境と記憶のローカル・ポリティクス

、2016、森久聡、新曜社

、2016、森久聡、新曜社 - 時がつくる建築:リノべーションの西洋建築史

、2017、加藤耕一、東京大学出版会

、2017、加藤耕一、東京大学出版会 - 町並み保存運動の論理と帰結:小樽運河問題の社会学的分析

、2018、堀川三郎、東京大学出版会

、2018、堀川三郎、東京大学出版会 - 建築と都市の保存再生デザイン:近代文化遺産の豊かな継承のために

、2019、田原幸夫ほか 編著、鹿島出版会

、2019、田原幸夫ほか 編著、鹿島出版会 - 古いのに新しい! リノベーション名建築の旅

、2019、常松祐介、講談社

、2019、常松祐介、講談社 - リノベーションからみる西洋建築史:歴史の継承と創造性

、2020、伊藤喜彦ほか、彰国社

、2020、伊藤喜彦ほか、彰国社 - ダッチ・リノベーション:オランダにおける建築の保存再生

、2021、笠原一人、鹿島出版会

、2021、笠原一人、鹿島出版会 - アーバニスト:魅力ある都市の創生者たち

、2021、中島直人・一般社団法人アーバニスト、筑摩書房

、2021、中島直人・一般社団法人アーバニスト、筑摩書房 - 銭湯から広げるまちづくり:小杉湯に学ぶ、場と人のつなぎ方

、2023、加藤優一、学芸出版社

、2023、加藤優一、学芸出版社 - 株式会社黒壁の起源とまちづくりの精神、2009、角谷嘉則、創成社

- いきている長屋 : 大阪市大モデルの構築、2013、谷直樹・竹原義二 編著、大阪公立大学共同出版会

- 「谷根千」の冒険、2002、森まゆみ、筑摩書房

- エンジョイ、レトロビル!未来のビンテージビルを創る、2009、スペースRデザイン、書肆侃侃房

入浴の女王 新装版、2012、杉浦日向子、講談社

入浴の女王 新装版、2012、杉浦日向子、講談社 テルマエと浮世風呂:古代ローマと大江戸日本の比較史、2022、本村凌二、NHK出版

テルマエと浮世風呂:古代ローマと大江戸日本の比較史、2022、本村凌二、NHK出版 銭湯(NHK美の壺)、2009、NHK「美の壺」制作班 編、日本放送出版協会

銭湯(NHK美の壺)、2009、NHK「美の壺」制作班 編、日本放送出版協会 おふろやさん、1977、西村繁男、福音館書店

おふろやさん、1977、西村繁男、福音館書店 ゆ場、2022、柳原美咲、冬青社

ゆ場、2022、柳原美咲、冬青社 湯屋番五十年 銭湯その世界、2006、星野剛、草隆社

湯屋番五十年 銭湯その世界、2006、星野剛、草隆社 銭湯検定公式テキスト. 1、2009、日本銭湯文化協会 編、草隆社

銭湯検定公式テキスト. 1、2009、日本銭湯文化協会 編、草隆社 ひつじの京都銭湯図鑑、2016、大武千明、創元社

ひつじの京都銭湯図鑑、2016、大武千明、創元社 近代日本の公衆浴場運動、2016、川端美季、法政大学出版局

近代日本の公衆浴場運動、2016、川端美季、法政大学出版局 銭湯は、小さな美術館、2017、ステファニー・コロイン、啓文社書房

銭湯は、小さな美術館、2017、ステファニー・コロイン、啓文社書房 銭湯図解、2019、塩谷歩波、中央公論新社

銭湯図解、2019、塩谷歩波、中央公論新社 銭湯空間、2020、今井健太郎、KADOKAWA

銭湯空間、2020、今井健太郎、KADOKAWA 懐かしくて新しい「銭湯学」:お風呂屋さんを愉しむとっておき案内、2021、町田忍 監修、メイツユニバーサルコンテンツ

懐かしくて新しい「銭湯学」:お風呂屋さんを愉しむとっておき案内、2021、町田忍 監修、メイツユニバーサルコンテンツ- ザ・東京銭湯、2009、町田忍 編、戎光祥出版

- いま、むかし・銭湯(Inax booklet ; vol.8 no.1)、1988、Inaxギャラリー企画委員会 企画、Inax東京ショールーム

- 風呂のはなし (物語ものの建築史)、1986、大場修、鹿島出版会

- 銭湯文化的大解剖! : まちのお風呂屋さん探訪、2021、おしどり浴場組合 編、神戸新聞総合出版センター

- 銭湯へ行こう、1992、町田忍 編著、TOTO出版

- 関西のレトロ銭湯、2009、松本康治 写真・文、戎光祥出版

- いらっしゃい北の銭湯、1998、塚田敏信、北海道新聞社

- テルマエ・ロマエ 1、2009、ヤマザキマリ、エンターブレイン

- 社会的共通資本、2003、宇沢弘文、岩波書店

- 銭湯遺産、2008、町田忍 写真・文、戎光祥出版

- CONFORT 193号 2023年10月(特集 風呂という冒険)、2023、建築資料研究社

- "文化財研究紀要. 別冊 (通号32)、2024年3月 銭湯「稲荷湯」「春日湯」「殿上湯」調査報告書"、2024、、東京都北区教育委員会

- 最後の銭湯絵師:三十年の足跡を追う、2013、町田忍、草隆社

- 銭湯と横浜、2018、横浜開港資料館・横浜市歴史博物館 編、横浜市ふるさと歴史財団

- レトロ銭湯へようこそ:関西版、2015、松元康治 写真・文、戎光祥出版

- レトロ銭湯へようこそ:西日本版、2017、松元康治 写真・文、戎光祥出版

- 消費をやめる 銭湯経済のすすめ、2014、平川克美、ミシマ社

- 絵で見るお風呂の歴史、2009、菊地ひと美

街並みスキャン(大向一輝)

街並みスキャンは、本研究のサブプロジェクトとして、変化していく稲荷湯周辺の環境のありようを記録する目的で実施されました。建物内部の3Dスキャンは計測範囲が明確であり、人の動きや部屋の明るさを制御できるため、計画的に実施することが可能です。一方、屋外ではスキャンすべき範囲が定義しづらいことに加え、道行く人々の動きを制限できません。また天候や時間の経過によって周囲の明るさが刻々と変化するなどの要因があり、精度の高いデジタル化は困難です。そこで、この取り組みでは厳密さよりも手軽さを優先し、比較的安価な機材を用いて現地での作業時間を最小化するワークフローを導入しました。今回は、TCN社の協力を得て、業務用の屋外対応の3Dレーザースキャナ(Matterport Pro 3)を用いた計測を同時に行い、現時点での精度の違いを比較しました。

専用の3Dスキャナを用いずに3Dモデルを作成する手法として、フォトグラメトリが広く普及しています。フォトグラメトリは、デジタルカメラで撮影された大量の画像から共通点を抽出し、被写体の3次元形状を推定する技術です。近年ではより高度な3Dデータ生成手法として3Dガウシアンスプラッティングと呼ばれる技術も注目されています。一辺数十cmほどの立体物をフォトグラメトリでモデル化するには数十から数百枚の画像が必要ですが、撮影対象である稲荷湯周辺の道路は30mに及ぶため、逐一撮影するには多大な時間がかかります。そこで、今回は360度撮影が可能なカメラ(Insta360 ONE RS 1インチ360度版)を用いて動画を記録し、その動画から自動処理で大量の画像を切り出してフォトグラメトリ処理を行うこととしました。

屋外の3Dスキャンは高さ方向の情報も重要です。通常はドローンによる撮影が行われることが多いですが、高価な機器が必要であり、また東京都内ではドローンの使用が厳しく制限されていることから現実的ではありません。今回は長さ3mの棒状の器具にカメラを取り付け、高い視点からの撮影を行いました。こうした工夫は高価な3Dスキャナでは実現が難しく、民生用の機器を用いる利点になり得ます。

高さを変えて撮影した90秒程度の360度動画ファイル2本から約2700枚の画像を切り出し、Agisoft社のMetashapeを用いてフォトグラメトリ処理を行いました。また同じ画像群からEpic Games社のRealityCapture、Jawse社のPostshotを用いて3Dガウシアンスプラッティングを行いました。フォトグラメトリの実行環境はモバイル用ノートPC(MacBook AIr M2)、3Dガウシアンスプラッティングは画像処理性能が比較的高いゲーム用ノートPCを用いました。

2つの手法によって作成した3Dモデルと、Matterport Pro 3による3Dモデルの精度は明らかに後者の方が高く、clusterでの活用などを想定した場合には、前者のデータは十分な品質であるとは言えません。しかしながら、環境を記録する目的としては最低限の機能は果たしており、こうした作業を10万円以下の撮影機器と一般的なパソコンで実現できることを確認した意義は大きいものです。現在はスマートフォンのみで3Dガウシアンスプラッティングによる撮影・3Dモデル作成を行うアプリケーションが提供されるなど、技術のコモディディ化によって3D記録の「民主化」は急速に進行するものと予想されます。

街並みスキャンの様子

稲荷湯長屋VAのアーカイブ(小川潤)

稲荷湯長屋修復再生VAプロジェクトは2024年8月の公開をもっていったん終了しますが、最後にこのプロジェクトで行った主な作業、使用したデータなどを整理したアーカイブ・モデルの提示にも取り組みます。

3D・VRコンテンツとアーカイブ

歴史的空間や文化財と3D・VR技術を組み合わせて研究・教育・体験に活用する取り組みは、博物館学や考古学、歴史学といった人文諸分野、そして情報学やメディア・デザインといった分野も巻き込みつつ急速に発展しつつあります。たとえば、人文学と情報学の融合のあり方を探求するデジタル・ヒューマニティーズという分野では、3次元空間において歴史的な都市空間やオブジェクトを「(再)構築」し、新たな知見を引き出そうとする試みが各所で行われるようになってきています。そして、そうしたプロジェクトの多くでは、稲荷湯長屋修復再生VAプロジェクトがそうであるように、3Dモデルとさまざまなコンテキスト情報が接続された、マルチモーダルなコンテンツの構築が行われています。都市の3次元空間と古写真を重ねて展示するUrbanHistory4Dや、3Dモデルへのマルチモーダルなアノテーションを通して新たな形のデジタル・ストーリーテリングを探求するPURE3Dなどはそのよい例と言えるでしょう。

このように、多くの興味深いコンテンツの構築が進むとともに、コンテンツ制作の過程や、その過程で生成されたデータをアーカイブすることの重要性も広く認識されるようになってきています。たとえば、デジタル・ヒューマニティーズにおける3D活用の文脈でしばしば言及される言葉として「パラデータ」があります。パラデータは一般的には、「データを生成する過程でなされた解釈に関するデータ」と定義されるもので、完成系としてのデータそのものではなく、その過程で生成されるあらゆる情報を記録しようという理念に基づくものです。データの可視化、とくにヴァーチャル空間における3次元的な可視化に際してのこのパラデータの意義は、欧米圏において先進的な研究を行っている多くの研究機関、プロジェクトにおいても重要視されています。稲荷湯長屋修復再生VAプロジェクトにおいては、「パラデータ」という語を明示的に用いることはしませんが、メタバース空間の構築の過程で行われたさまざまな作業、その作業の中で利用された資料や作成されたデータを可能な限り記録し、共有可能にすることを目指します。

Omeka Sを用いたコンテンツ管理

実際のアーカイブ作業にあたっては、1)研究過程における何らかの作業という意味での「行為」と、2)「行為」に際して利用される、あるいは「行為」の結果として生成される「データ」を記録する必要があります。このように、「行為・プロセス」と「データ・データストア」からなる一連の情報は、研究データ管理の文脈ではデータフロー、あるいはデータのライフサイクルと呼ばれることもあります。本プロジェクトにおけるアーカイブの最終的な目的はもちろん、こうしたデータフローの全体を記録することです。しかし、多様な「行為」をデータとして記録することがきわめて困難な課題であることはいうまでもありません。そのため本プロジェクトではまず、メタバース環境構築の過程で利用・生成された画像や音声といった「データ・データストア」のアーカイブに取り組むことにしました。

近年、多くのデジタル・アーカイブでは、資料データの管理にあたってコンテンツ・マネジメント・システム(CMS)が利用されるようになっています。本プロジェクトでも、こうしたCMSの一つであるOmeka Sを用いてマルチモーダルな情報資源の管理を行うことにしました。Omeka Sは、ジョージメイソン大学のRoy Rosenzweig Center for History and New Mediaにおいて開発されたオープンソースのCMSで、国内外の多くのGLAM機関におけるデジタルコレクション管理に広く利用されています。画像・動画データ共有のための国際標準であるIIIFへの対応など、豊富なプラグインを用いた機能拡張が可能なうえに、ウェブ制作の知識がなくても、コンテンツの配信・展示を行うことができるOmeka Sを利用することで、汎用性と拡張性を持つアーカイブの構築を目指します。

さて、本プロジェクトにおいてアーカイブすべき資料の種別は主に、1)3Dモデル、2)写真・画像、3)音声です。1)3Dモデルの中には、Matterport等を用いて作成された長屋や街並みのスキャンモデル、スキャンモデルをメタバースでの利用のために加工したモデルなどが含まれます。2)写真・画像には、長屋修復作業中の風景を撮影した写真、3Dスキャン作業中の写真、プロジェクト報告書に掲載された画像、図面、メタバース空間中に掲示される表示などが、3)音声には、長屋周辺の生活音を録音した生データ、およびメタバースでの利用のために加工された音声データが含まれます。

これらの資料やデータは、それぞれ異なる作業者によって生成されたものであるため、まずはクラウドデータサービスであるDropboxを用いてデータの集約を行いました。その後、Omeka Sの管理者ダッシュボードから、ひとまず手動で画像や音声等のファイルをアップロードし、作成者・作成日時といったメタデータを付してアイテムを登録します。メタデータ項目については、デフォルトではDublin Coreスキーマが用意されており、現在はこれをそのまま利用しています。もちろん、独自のスキーマを登録することもできるため、既存のスキーマでは記述できないような情報であっても、必要に応じて柔軟に対応することができます。以下は、街並みスキャンの際の作業風景を撮影した画像をアイテムとして登録する画面と、作成されたアイテムの基礎情報です。

Omeka Sのメタデータ編集画面

このように、作業者から収集した資料に必要なメタデータを付加してアイテムとして登録していくことで、きわめてシンプルではあるものの、以下のようなデジタル・アーカイブとしてコンテンツを(画像の場合にはIIIF準拠で)表示することができます。これだけでも、本プロジェクトにおいて利用・生成された資料やデータを記録し、必要に応じて検索・閲覧するための環境としては十分に機能しているといえるでしょう。

Omeka Sを用いたIIIF画像とメタデータの表示

またOmeka Sでは、アイテム同士を接続することもできるため、たとえば、録音された音声データと、録音の際の作業風景を撮影した画像を接続することで、生成のコンテキストを踏まえて音声データを記録する、といったことが可能になります。あるいは、3Dモデルの作成に用いられた画像や映像をモデルそのものと接続することで、3Dモデルの生成過程におけるパラデータとして展示することもできるでしょう。本プロジェクトのアーカイブ活動は、現状では、資料のOmeka Sへの登録と基礎的なメタデータ付与を行う段階、いわば「データ・データストア」を構築する段階にとどまっていますが、今後は、アイテム同士のセマンティックな関係性の記述手法を検討することで、「行為・プロセス」を含めたアーカイブの実現に取り組んでいきたいと考えています。

まとめ

本プロジェクトが提示するアーカイブ・モデルはあくまでも稲荷湯長屋修復再生VAのモデル(model of)ですが、長屋の今後の活用、さらには、同じような活動に取り組む皆さんにとってのモデル(model for)として有用なものとなるよう、さらなる検討を進めていきます。

本プロジェクトに関する知的財産権

本コンパニオンサイト

HMC協働研究「開かれた人文学のための文化資源デジタルプラットフォーム」 稲荷湯長屋修復再生ヴァーチャル・アーカイブ・コンパニオン・サイト by 「稲荷湯長屋修復再生ヴァーチャル・アーカイブ」制作チーム is licensed under CC BY 4.0

ただし、本サイトに示される稲荷湯長屋修復再生プロジェクトの文章や画像をコピーやスクリーンショットを使って利用する場合、「一般社団法人せんとうとまち」のクレジットを記した上でご利用ください。

稲荷湯長屋修復再生VA

稲荷湯長屋修復再生ヴァーチャル・アーカイブの知的財産に関する説明をご確認ください。

メンバー

- 大向 一輝(東京大学大学院人文社会系研究科)

- 小川 潤(東京大学大学院人文社会系研究科博士課程;国立情報学研究所コンテンツ科学研究系特任研究員)

- 笠原 真理子(ヒューマニティーズセンター助教)

- 熊猫土竜(VR アーティスト)

- 強谷 幸平(東京大学大学院人文社会系研究科博士課程)

- 関 慎太朗(東京大学大学院人文社会系研究科博士課程)

- 真鍋 陸太郎(東京大学大学院工学系研究科・大学総合教育研究センター)

- 藤本 貴子(東京大学大学院人文社会系研究科博士課程;法政大学デザイン工学部建築学科 教務助手、認証アーキビスト)

- 渡邊 勢士(法政大学大学院デザイン工学研究科建築学専攻博士課程;せんとうとまち)

- 中村 雄祐(東京大学大学院人文社会系研究科):協働研究プロジェクト代表

謝辞

VAの作成にあたっては、一般社団法人せんとうとまち様より調査資料を共有させていただき、さらにはVA構築にも全面的にご協力いただきました。

VA用のワールド構築にあたっては、クラスター株式会社様より「研究活動」として例外的に無償サービス利用をお認め頂きました。

街並みスキャンにあたっては、東京ケーブルネットワーク様より最新の機材を使った記録作成に参加させていたくという貴重な機会をご提供いただきました。

稲荷湯長屋の調査、修復再生及びアーカイブの作成は、長屋の所有者である滝野川稲荷湯の土本家の皆さまから深いご理解を賜り実現することができました。また、追加の街並みスキャンにおいては、稲荷湯長屋周辺のご近所の皆さまのご協力のもと実施しております。

皆様の寛大なご対応に心より感謝申し上げます。