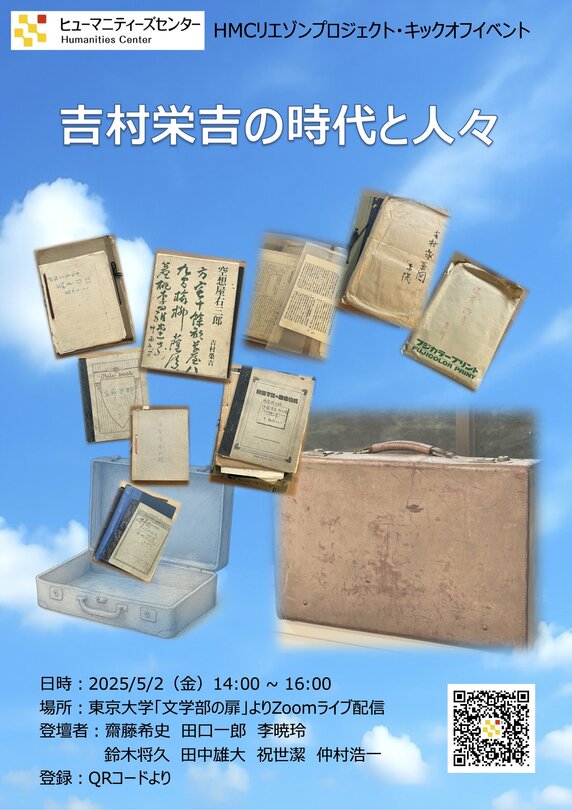

キックオフイベント「吉村栄吉の時代と人々」

HMCリエゾンプロジェクト「吉村栄吉の時代と人々」のキックオフイベントです。

一般の方のオンライン視聴も歓迎いたします(Zoom配信あり)。

- 日時:5月2日(金)14:00-16:00

- 開催形式:Zoomライブ配信(東京大学「文学部の扉」より配信)

- 登録先(セミナー中でも登録可能):https://u-tokyo-ac-jp.zoom.us/meeting/register/cLKt3UVlT5ukQju06yqV_Q

- 登壇者:

齋藤希史、田口一郎、李暁玲、鈴木将久、田中雄大、祝世潔、仲村浩一 - 主催:東京大学ヒューマニティーズセンター

概要

昨年度より発足したリエゾンプロジェクト「吉村栄吉の時代と人々」の第1回報告会を行います。このプロジェクトは吉村栄吉氏の活動が十八世紀長崎の漢詩人吉村迂齋(1749-1805)と竹内好(1910-1977)が主宰した中国文学研究会の二つを焦点として展開されてきたことを受けて、詩文班と近代班という対応する二つの研究班によるプロジェクトを進めています。

今回は、詩文班と近代班より、それぞれ3つの視点から報告が行われます。まず、詩文班では、漢詩人としての吉村迂齋をどのように位置づけるのか、とくに同時代の漢詩人であった頼春水(1746-1816)や菅茶山(1748-1827)と同世代であることに留意して、試みます(李暁玲)。ついで、デジタルヒューマニティーズ(DH)が急速に発展している現代において、協働作業による注釈はいかにして可能か、また、その方向はどうあるべきか、具体的な注釈のためのウェブサイトを紹介しながら、示します(齋藤希史)。そして最後に迂齋の詩を一篇とりあげ、書籍化したときの訳注のイメージを全体で共有しつつ、協働注釈の課題と展望を示します(田口一郎)。

近代班代班では吉村栄吉に焦点を当てます。吉村栄吉は、日本において中国現代文学研究が誕生する瞬間に立ち会った人物であり、彼の歩みを明らかにすることで、日本における中国現代文学研究の成り立ち、および当時の中国文学研究の全体像を考察することができます。今回のイベントでは、とくに吉村栄吉の学びの背景と創作活動を検討します。最初に、栄吉氏が在籍した当時の東京帝国大学文学部支那文学科について、当時の文学部および支那文学科の概要、栄吉氏の師にあたる塩谷温の人と学問をまとめ、また、栄吉氏と同時期に在籍した学生の中から数名を選んで紹介します(鈴木将久)。 さらに、栄吉氏が20代から30代前半に発表した詩・小説・エッセイについてその概要を紹介し、どのような創作をしていたのか、あるいはどのような人々と誌上で交流していたのか、現段階で解明できたことを説明します(田中雄大)。最後に、吉村栄吉が『中国文学』月報に発表した評論などから、江戸漢学と明治以降の支那学への批判的態度を読み解き、中国文学研究会が目指した中国文学研究の方向がどのようなものであったかを探ります(祝世潔)。