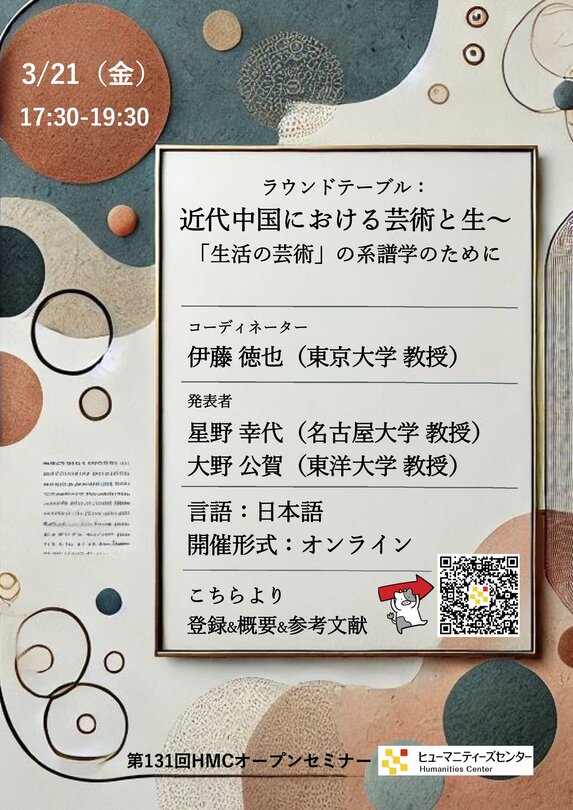

ラウンドテーブル:近代中国における芸術と生〜「生活の芸術」の系譜学のために

- 日時:3月21日(金)17:30-19:30

- 開催形式:Zoomオンライン開催

- 登録先(セミナー中でも登録可能):https://u-tokyo-ac-jp.zoom.us/meeting/register/8aqr0y0WRNa_0_aWbjDsUQ

- 登壇者:

- 伊藤徳也(東京大学教授)/コーディネーター

- 星野幸代(名古屋大学教授)

- 大野公賀(東洋大学教授)

- 言語:日本語

- 主催:東京大学ヒューマニティーズセンター

概要

「生活の芸術」の系譜学というテーマで、2回のオープンセミナーを。1回目の今回は、まずテーマを絞って、「近代中国における芸術と生」について、3人の研究者によってオンライン・ラウンドテーブル方式で考えていただきます。

大野公賀先生からは、豊子愷を中心に、その「生活の芸術」の思想やその芸術実践としての絵画に関して、星野幸代先生からは、抗日戦争中の極限的な生存環境下での芸術教育や芸術実践のことに関してご紹介いただけるのではないかと思います。コーディネーターの伊藤徳也先生は、周作人の「生活の芸術」論を簡単に紹介するとともに、それらの芸術実践を文明史、広義の芸術史の流れの中に位置づけ、その意味になるべく合理的な説明を与えたいと考えています。伊藤先生の仮説的なパースペクティブと問いはおよそ以下の通りです。

周作人は芸術は一つだと言いました。科学や道徳が一つであるのと同じように。そのような芸術は、科学や道徳とともに、近代以降、人類の全体性を持った文明(これも〇〇文明がいくつもあるのではなく一つしか無い)あるいは広義の芸術(ars)全体の中から、それぞれ一つのシステムとして分離し、自律化してきました。芸術は、他の二つよりも先端的に、生活世界との矛盾に直面し、再帰的に豊富な経験を積み上げてきました。(ハーバーマス「未完のプロジェクト」論)典型的なのは「芸術のための芸術」の生活世界の中での経験です。「XのためのX」という自己目的スローガンはシステムによる自律論であり、「芸術のための芸術」に反対して提唱された「人生のための芸術」は、生活世界による目的論です。それらの趨勢と具体的状況は、歴史的に、芸術主体によってむろん様々な様相を呈しました。それらは、生活世界が基づく文化的土壌によって差異があって当然です。近代中国においてそれらは果たしてどうだったのか。いくつかの事例で確かめられれば幸いです。

関連書籍

- 伊藤徳也『「生活の芸術」と周作人ー中国のデカダンス=モダニティ』(勉誠出版、2012年)

- 伊藤徳也『「生活の芸術」と「生の技法」/周作人と日本文学』(ヒューマニティーズセンターブックレットvol.10、2021年)

- 星野幸代『日中戦争下のモダンダンス―交錯するプロパガンダ』(汲古書院、2018年)

- 大野公賀『中華民国期の豊子愷 芸術と宗教の融合を求めて』(汲古書院、2013年)

- J. ハーバーマス著、三島 憲一編訳『近代 未完のプロジェクト』(岩波現代文庫)

- R. シュスターマン『ポピュラー芸術の美学:プラグマティズムの立場から』(勁草書房)

- 周作人『周作人随筆』(冨山房文庫)

- 鶴見俊輔『限界芸術論』(ちくま学芸文庫)